ウズベキスタンでの日本語による日本法教育ー名古屋大学の取組みー

ウズベキスタンでの日本語による日本法教育ー名古屋大学の取組みー

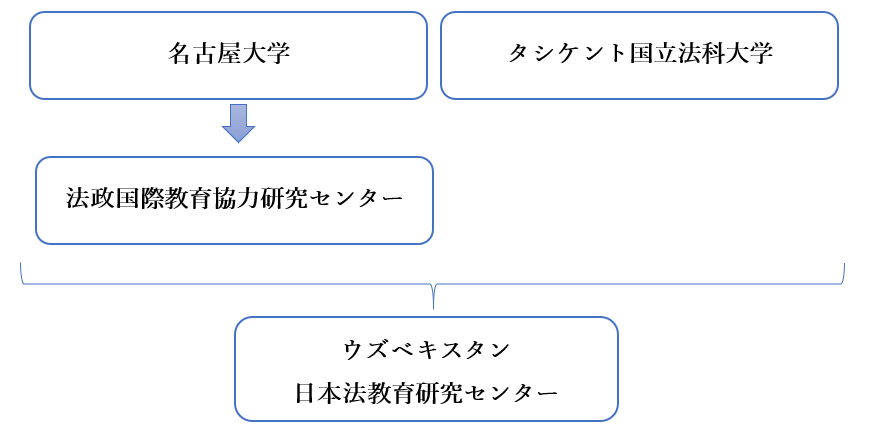

日本政府は、1990年半ばからアジア諸国に法整備支援を行っています。その中で名古屋大学は、アジアの市場経済移行諸国における法制度の構築支援や法学教育の強化、司法制度の改革支援などを通じて、現地の司法制度の発展に寄与しています。具体的には、2000年に「アジア法政情報交流センター」を設立し、2002年に「法政国際教育協力研究センター(CALE)」へと改組されました。CALEは、①アジア法研究・ 法整備支援研究、②法学教育支援、③国内人材育成をミッションとしています。

②を実施する過程で、名古屋大学はウズベキスタン、モンゴル、ベトナム、カンボジアの4か国にある大学と連携し、日本語による日本法教育を実施しています。それを「名古屋大学日本法教育研究センター」と呼びます。

日本法教育研究センター・ウズベキスタン(CJLU)について

名古屋大学日本法教育研究センター(CJLU)は、上記で挙げられた国々の中で最初に開設されたセンターです。2000年に、タシケント国立法科大学と名古屋大学との間に学術交流協定が結ばれ、2005年にウズベキスタンでCJLUが開設されました。

教育内容

法科大学での教育期間は4年間であり、その期間中に学生が法科大学の授業を受けつつ、日本法センターにも通います。センターの授業は、週に5~6回あり、学生は1年生から4年生まで日本語の授業を受けます。それに加えて、2年生の後期に「日本史」と「公民」、3年生の「日本の法システム」で比較法の基礎、明治以降の日本法制史、日本社会と法の関係等の基礎的事項を、4年生で民法を学びます。

3年生の時には学生が「学年論文」という小論文を日本語で執筆し、優秀な2名が名古屋大学に長期(1年間)留学する機会を得ることができます。論文テーマは個々に異なり、例えば、農家を総括する農民評議会への加入が強制されたことが集会の自由を制限しないかという憲法問題や、ウズベキスタンでは裁判所の数が少なく司法へのアクセスが不十分である問題などが取り上げられました。

さらに、4年生の時には学生が名古屋大学法学研究科に進学するチャンスもあります。進学のためには、学生が研究計画を執筆し、推薦試験に合格しなければなりません。推薦試験は、筆記試験と口頭試験から構成されています。筆記試験は日本語と日本法に関する問題で、選択問題と事例問題が出題されます。学生はウズベキスタンのみでなく、他の3か国にあるセンターの学生とも競い合い、優秀な学生が名古屋大学に進学することができます。

他に、金沢大学との連携により、学生は金沢大学大学院に進学することも可能です。そのためには、成績が優秀であり、書類審査と口述試験に合格する必要があります。

日常生活

センターは、教育の場であるだけでなく、成長できる楽しい環境でもあります。日々の経験が豊かになり、仲間に出会い、挑戦し、研究スキルを得ることができる場所となっています。学生は法学教育以外にも、日本語で行われる弁論大会やかるた大会に参加し、センター内で寿司づくりや書道などを楽しみ、旅行や食事を共にしています。漢字大会などのセンター内の大会もあります。

学生同士の関係は温かく、後輩と先輩の関係が強いです。後輩がわからない文法や日本法について先輩が説明し、自分の経験から勉強方法や困っていることについてアドバイスをしています。この環境で、みんながお互いをサポートし、成長できると感じています。

学生の特徴

タシケント国立法科大学はウズベキスタン国内でもレベルの高い国立大学の一つです。入学するための最低点数が高く、競争が厳しい大学です。そのため、学力が高い優秀な学生が多いです。

現在、ウズベキスタンでは英語が理解できる人が増えているので、センターの学生の中には英語と日本語の両方を理解できる人が少なくありません。日本語専攻ではないのに、2年生や3年生で日本語能力試験N3やN2を取得する人が多いです。

しかし、最も大きな特徴は、学生が日本語で日本法を学ぶことです。学生は大学でウズベキスタンの法制度について学び、センターで日本法の基礎知識を日本語で習得します。そして、上述のように、日本語で論文や研究計画を執筆するため、日本の基準に合うような研究スキルを得ることができます。もちろん、日本とウズベキスタンの求める水準には差があるため、学ぶ余地が残っていますが、少なくともそのスキルを身につけるために学生が一歩ずつ進んでいます。

先輩の体験談

2025年7月時点で110名がセンターを卒業しており、30名超が名古屋大学をはじめとした日本の大学院に留学しています。卒業生の中には、日本の大学で教員を務めたり、日本国内の企業で働いている人もいれば、ウズベキスタン国内の教育機関や国家機関、民間企業などで働いている人もいます。以下にセンターの修了生の体験談を紹介します。

コメントを書く

関連記事